全日本きもの研究会 ゆうきくんの言いたい放題

Ⅶ-83 得する街のゼミナール「きものの見分け方」(その10)

証紙についてもう一つ、結城紬についてお話し致します。結城紬の証紙は非常に複雑です。制定している組合では格別複雑にしているつもりはないのでしょうか、色々な組合が証紙を創り、またそれに似た証紙が創られ、素人目には皆同じに見えてしまいます。

すべてを説明するには相当時間を要しますし、私も仔細までは分かりませんので大まかな説明を致しますが、それでも結城紬を見分けるのに十分と思います。

証紙を説明する前に、まず結城紬とはどういう紬なのかを知る必要があります。着物好きの人であれば、「結城紬はとても高価な紬」と言う印象でしょう。結城紬は大島紬と並んで有名で、紬の最高峰とも言えるでしょう。

何故結城紬は高価なのか。それは、まず糸にあります。ほぐした繭から手で糸を引いて糸を作ります。唾液をつけて拠って行きます。経糸緯糸共に紡いだ糸を使いますので、一反に使う量は繭2~3千個分と言いますからとても手間が掛かります。

そして、次に絣を付けるのが大変な作業です。細かい事をお話しすると、それだけで時間が無くなってしまいますので簡単に説明しますが、それと「地機(いざり機)」と言う機織り機でおります。腰で経糸を張りながら、大きな筬で打ち込みますので打ち込みが強くしっかりとした生地に仕上がりますが、これもとても大変な仕事です。

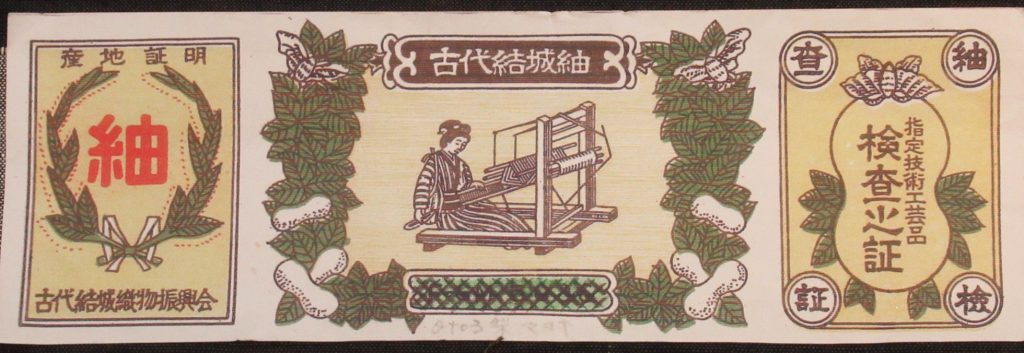

そうして織られた結城紬は、柔らかく、暖かく、丈夫でそして美しい絣模様です。そうした昔からの伝統的技法で織られて検査を通った結城紬は「重要無形文化財指定技法品」として検査証が貼られています。

しかし、広い意味での結城紬は全てそのような工程で織られている訳ではありません。「結城紬」の名を冠した紬は、100万円以上もする高価なものから10万円程度あるいはそれ以下の安価な物まであります。それらを見分ける一つの指標として証紙の事は覚えておかれたら良いでしょう。

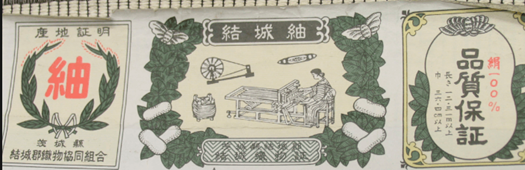

店頭で見かける「結城紬」には、だいたい次の様なラベルが貼ってあります。

ここには三種類のラベルがありますが、まだ他にもあります。そして、どれもちょっと見には同じように見えます。左に緑の葉に囲まれて赤い漢字の証紙があります。真ん中には紬の作業をする女性が描かれています。そして、右には繭の中に字が書いてあります。どれ同じようですが良く見ると違いがあります。これと同じような証紙は他にもあります。

この三つの反物ははっきりと違いがあるのですが同じように見えます。何故同じようなラベルが多数流通しているのか、その過程、原因は分かりませんが、消費者にとってはとても厄介です。

さて、最初のラベルには「本場結城紬卸商協同組合」と記されています。先程言いました「重要無形文化財指定技法品」はこの組合で生産されています。

次のラベルは「茨城県結城郡織物協同組合」のラベルです。この組合の商品は「石毛結城」とも呼ばれて「本場結城紬卸商協同組合」と区別されています。

どちらの組合もその製品にはこれらのラベルの他に「検査之証」「合格之証」が添付されています。それらが添付された商品は結城紬として十分に信頼がおけるものです。

つづく