全日本きもの研究会 きもの博物館

44. 紅花染

紅花色と言えば、どんな色を連想するだろうか。赤やピンクや茜色を思い浮かべる人が多いと思う。

紅花畑や紅花の生花を見たことのある人ならば紅花の花の色が赤やピンクではないことを知っているはずである。一面の紅花畑は七色の色に例えるならば黄色である、というのが最も正解に近い。紅花で染められた紅花染や紅花で造られた口紅を知らない人ならば、紅花に「紅花」の名称は与えないだろう。

一見黄色に見える紅花には二種類の染料が含まれている。サフロールイエローと呼ばれる黄色の染料と、カルタミンと呼ばれる紅色素である。黄色に見えるこのサフラワーイエローという染料は水溶性である。紅花染に使われる紅色染料を抽出するには、まずこのサフラワーイエローを溶出除去することから始まる。紅色素カルタミンは、水に溶けないために摘果した紅花を十分に浸漬するとサフラワーイエローは溶け出しカルタミンだけが残る。

この作業は口で言うのは簡単だが、重労働である。たらいに入れた生花を足で踏み、黄気を溶出する。さらに清水につけ、揺り動かし、揉んで黄気を落とす。充分に黄気(サフラワーイエロー)を落とす程鮮やかな紅色ができるのでこの作業は根気良く続けられる。

黄気を落とされた花弁を発酵させ揉んで丸餅のように丸めて干す。これが紅餅である。

この紅餅を灰汁に浸けると紅色色素カルタミンが溶出し紅染の染料となる。この染料に糸や布を浸ければ紅花染のできあがりである。

紅染めは褪色し易いという欠点がある。紅花染めに限らず花弁で染められた草木染めは少なからず褪色性がある。そこで、その褪色性を防止するためにウコン、黄柏など他の草木染料で下染めした後に紅染めをするので紅花染と言っても必ずしも紅色ではない様々な色に染め上がるのである。

紅染めの褪色性は万葉集にも次のように詠まれている。

紅はうつろうものぞ橡の

馴れにし衣に猶しかめやも

美しい物は、はかないと言う情緒は日本人の心を捉えたのだろう。

紅花染は日本に起こったものではなく、はるか昔から世界中で行われている。古代エジプトのミイラが纏った布帯に紅染めが発見され、インドやアビシニアでもその痕跡が認められるという。

アフリカかインドあたりで行われた紅染めの技術が中国を経由して日本に伝わったのは五世紀前半、応神天皇の頃と言われている。

しかし、紅花の原種がどこに自生しているのかは良く分かっていない。アフリカやインドでも野生種は見つかっておらず、はっきりとしたことは分かっていないが、それだけ昔から品種改良され盛んに紅染めが行われていたということなのだろう。

何故それ程までに古来人々は紅染めに固執したのだろう。紅染めは前述の如く赤、ピンク、茜色である。この赤い色というのは他の色と比べて目立つ色である。人間の赤に対する印象は他の色とは違ったものがあるに違いない。

ロシアの首都モスクワには赤の広場という名所がある。ロシアの国家行事が行われる時には必ず登場する広場である。

旧ソ連時代には軍事パレードが行われ、広場中央のレーニン廟の上に立つソ連の指導者達が手を振る姿は、何か恐ろしくも威厳があったように思えた。共産主義が長く続いたソビエトで赤の広場といえば、共産主義のシンボルである赤を連想し、赤の広場イコール共産主義者の広場という印象を持った人が多い事と思う。しかし、実は赤の広場の意味する赤は共産主義を意味する赤ではない。

ロシア語で赤の広場はКрасная Площадь(クラースナヤ・プローシェチ)という。赤はкрасный(クラースヌイ)である。このクラースヌイという言葉はロシア語で美しいを意味する言葉красивый(クラシーブイ)に通じている。もともとクラースヌイとクラシーブイは同じ言葉だったという。すなわち赤イコール美しいである。赤の広場の意味するところは美しい広場なのである。

赤を美しいと感じるのはロシア人だけではないだろう。赤を汚いと思う感情は世界中どこにもないように思える。

スペインの闘牛でマタドールの持つ布は赤色である。牛がその赤い布を見て興奮し闘争心を燃やすというのだが、実は牛は赤色を識別できないらしい。

牛が赤い色を見て興奮すると言うのは良く出来た創り話のようである。赤い色に興奮しているのは牛ではなく闘牛を見ている人間の方らしい。やはり赤は人間にとって特殊な色である。

さて、我山形は世界中の人々があこがれた紅染料の原料紅花の産地である。昭和29年には山形の花に選定されている。元禄、享保の時代には、

「紅花は最上山形の産をもって最良となす。」

とされていた。しかし、紅花は、その昔山形の特産ではなく全国各地で栽培されていた。

平安時代には伊賀、伊勢、安房、常陸、加賀、石見、安芸など、西は安芸から東は常陸に到るまで24カ国が貢物品として紅花を栽培していた。24カ国の中に出羽の国が見当たらないのは、遠隔地のためか紅の貢物を免除されていたためだという。

その後、生産地は淘汰されて出羽国最上が紅花の主産地となる。明治初期に山形県(最上地方)の対外取引金額は30万両だったが、そのうち紅花の収入は10万両だったという記録がある。

それ程紅花は山形経済に重きをなしていた。その紅花を扱っていたのが紅花商人である。紅花で財をなした商人は多く、現在山形市の老舗と呼ばれる商家のほとんどは紅花商人である。現在は扱う商品が味噌醤油、お茶、その他に代わってしまったけれども、山形の経済の原点は紅花であるといっても過言ではない。

前述の資料は明治8年のものだけれども、その後紅花は急速に姿を消してしまう。明治10年頃から中国産の紅花やアニリン、コチニールと言った化学染料が国産の天然染料を駆逐していった。そして、それに輪をかけるように、紅花相場の下落とは正反対に輸出用生糸の生産が盛んになり、紅花畑は次第に桑畑に替って行き、紅花畑は姿を消してしまう。

しかし、最上紅花の全滅を惜しむ気持ちは山形の人たちに脈々と伝わっていた。

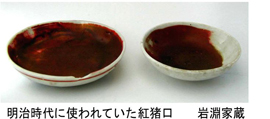

私の店の隣は岩淵茶舗というお茶屋さんで、もともとは紅花商人である。明治初期までは紅花を扱っていたが、紅花取引の減少にともなって京都との往来を利用して茶業を始めた。

先々代岩淵栄治氏は紅花の全滅を憂えた一人で、大正8年の明治神宮造営の際生産者に掛け合い、奉納する織物に使う紅花を工面し、奉納した紅花染めの儀式用織物を下賜されている。皇室では、伊勢神宮の式年遷宮や大正8年の明治神宮造営、昭和3年の天皇即位の御大礼など皇室行事御用に応えるために紅花は必要欠くべからざるものだった。そのような細々とした努力が山形の紅花染復興の下地となっているのである。

戦後、山形を代表する花、紅花の保存復興を図るために「山形紅花振興会」と「山形県紅花保存会」が設立された。その後昭和40年には「山形県紅花生産組合連合会」が設立され、化粧品会社や米沢の織物会社と契約栽培を行って紅花染は息を吹き返した。

米沢を中心に、山形県の各地で紅花染が再興さている。先人に習い研究を重ね、褪色性にもすぐれた紅花染が、紅花の最良の地と謳われた山形より世に送り出されている。