全日本きもの研究会 きもの博物館

53. 銘仙

平成十年より続けてきた「結城屋きもの博物館」も53回を数えます。

「きもの博物館」は、着物が消費者から次第に縁遠くなる中、昔から織られ染められてき たきものを紹介しようと始めたものでした。最近は消費者の目を引くために奇を衒った商 品も創られているけれども、そのようなきものではなく、伝統的なきものを紹介する為に始めたものでした。

その中には加賀友禅や辻ヶ花等、言わば和服の主役とも言えるものか ら、ウールや御召、また下駄など生活するうえでの必需品とも言える商品も題材に加えてきました。それらの中には皆様が良く御存知のものもあれば、市場では余りお目に掛から なくなったもの、又少々記憶をたどらなくてはならないものもあった。

題材を選び、問屋、織屋、染屋に問い合わせ、情報を集めて商品が手に入るかどうかを 訪ねて工面する。そう言ったことを繰り返して52回、自分でも良く続けてこられたと 思っている。

その題材として扱いたいとずっと思っていたものがあった。それは「銘仙」である。

「銘仙」という言葉はしばしば母から聞かされていた。お客様が古い着物を持ち込むと、

「ああ、銘仙ですね。なつかしいですね。昔はよく着ました。」

樟脳の匂いのする畳紙を開けながらそんな言葉が聞かれた。

しかし、昔の銘仙はお目にかかれるけれども、新品の銘仙にはお目に掛からない。呉服 屋の私がお目に掛からないというのは奇異に思えるかもしれないが、残念ながらお目にか かりにくくなった商品は他にもごまんとある。

「きもの博物館」で村山大島を扱ったことがあった。昔は村山大島はどこの呉服屋の店頭 をも飾ったものである。

「あの村山大島は今はどうしたのかな。今でも織られているのかな。」

そんな思いから問屋を通じて探してみた。はたして村山大島は細々と、と言うよりも元 気に織られていた。生産反数は往時とは比べるべくもなく、織屋も数軒しかなかったが、 残った織屋は元気に織り続けていた。

銘仙は「きもの博物館」を始めた当初より頭にあったテーマだった。しかし、銘仙はど この問屋に聞いても手に入らなかった。

「銘仙ですか。今は織られていませんよ。」

「ああ、聞いた事がありませんね。さがしてもおそらくないでしょう。」

そんな応えに半ば諦めていたのだけれども、2年ぐらい前に銘仙が復刻されていると言 う話を聞いた。しかし、数は少なくとても市場に出回る程ではなかった。一方古着市場で は銘仙が話題になっていた。大胆で大正ロマンを感じさせる柄が若者に受け、古着の銘仙 が飛ぶように取引されているという。

市場が動けばメーカーが動き出すのが常である。産地では本格的に銘仙の復刻に取り組 み、生産者が動き出し今回御紹介できるようになった次第である。

銘仙と聞けば、私の母の時代(昭和一けた)の人達は一様に懐かしがる。銘仙は大正か ら昭和30年頃まで流行した普段着である。また銘仙は布団や座布団地としても使われていた。

銘仙の歴史をたどればその産地である伊勢崎や秩父の織物の歴史にたどりつく。桐生、 伊勢崎、秩父は織物の産地である。

その歴史は、伊勢崎では天照大神、秩父では第10代崇神天皇、桐生では第47代淳仁天皇まで遡ると言う。それらは伝説として語り継がれて いるけれども、いずれにしても古い歴史を背負っている。

銘仙は、この地方で長い年月を掛けて創られたもので、我々が目にしている銘仙は何時 の時代にできたのかは良く分からない。

18世紀末に書かれた『天明版絹布重宝記』という書物には銘仙についての記述がある。 ただし、この書物には「銘仙」ではなく「目専」と記されている。実は「銘仙」が「銘仙」 となったのは明治以降のことである。それまでは「目専」「目千」「綿繊」または「銘撰」 と呼ばれていた。そして、

「もとは太織にて茶地紺縞、或いは茶紺地鼠縞等種々ありたり。」

とある。太織というのは熨斗糸と呼ばれる玉糸や屑糸で造った太い糸を緯糸に使った織物 で、養蚕農家の人々が自家用に造っていたものだった。熨斗糸というのは、良質の生糸を 採った後の屑繭から造られる固い糸で、太さが一様でなく質の悪い糸だった。

そして、その名前である「目専」については、

「即ち織目の堅牢を専一とし、外観の美を行わざる実用向きの義より出でたる語なるものの如し。」

と記されている。当時の目専は伊勢崎、秩父地方の実用的な織物で後の銘仙とは少々違っ た織物だったらしい。

その目専が注目されたのは、天保の改革以降である。水野忠邦による天保の改革(1839年)で倹約令が出され、人々は質素なきものを着ることを余儀なくされる。その質素な素材として目専が注目され江戸で大流行した。

熨斗糸で織られているにも関らず、もてはやされたのは、天保の改革という時代の要請 もあるけれども、伊勢崎、秩父の織物の高度な織物技術によるところが大きかったのだろう。

明治に入ると縞柄が織られるようになり、糸も熨斗糸や玉糸ではなく、細玉糸や紡績糸 が用いられるようになった。

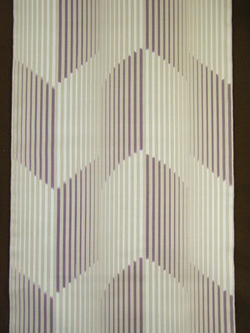

さらに大正に入ると絣柄の絣銘仙が創られる。そして大正中期には「ほぐし織」という 銘仙独特の技法が開発されて、いわゆる銘仙柄が確立する。

大正時代には和服にも西洋化の波が押し寄せ、洋花やアルファベットなど描いた友禅も 創られるようになった。伊勢崎でもその例外ではなく、西洋の大胆な柄や鮮やかな色が取 り入れられるようになり、模様銘仙として大流行する。

昭和初期には普段着、おしゃれ着として着られ絶頂期となる。昭和六年当時の資料に次 のような記述がある。

「明治三十九年頃に於ける伊勢崎銘仙の産額は、四~五百萬圓前後にて、主に夏物のみな りしが、現時に於いては四季用の柄物を併せ産し、年額三千五百萬圓乃至四千萬圓の巨額 に激増するに至れり。」

昭和5年の伊勢崎の銘仙生産高は実に455万反を記録している。当時、いかに銘仙が もてはやされたかがうかがわれる。戦前戦後を経験した人にとってはやはり銘仙は懐かしく思われるのだろう。

しかし、昭和30年頃、ウールが着尺地として普及し、普段着として銘仙に取って代わ り、次第に銘仙は廃れ、昭和40年頃には姿を消してしまう。そして、そのウールも普段 着としての役割を洋服に取って代わられてしまう。

最近の若い人達の間に銘仙がブームとなっている。大胆な色柄が若い人の目に止まった のかもしれないが、銘仙の流行が普段着のきものの復活につながれば良いと思っている。