全日本きもの研究会 きもの博物館

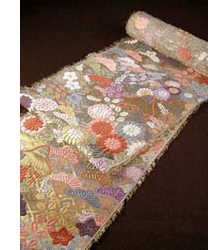

56. 山口織物(三百年の唐織)

他人の人生を羨ましいと思うことがある。自分もそのように生きたい、そのような生き方をしてみたいと思える人は、歴史上の偉人であったり、身近な人だったりする。歴史上の人物と言えば、余りにも大仰で、それは羨望を通り越してあこがれの範疇に入ってしまう。しかし、身近な人であれば、ひょっとして自分もという気になってしまう。私がこの職業について幾人かそういう人に出会った。その中の一人が西陣で機を織り続けている山口安次郎氏である。

山口安次郎氏は、明治37年の生まれ。今年102歳になる。安次郎氏は12歳の頃から今日まで西陣で機を織り続けている。12歳と言えば、まだ子供で体が小さく、座っては足が届かないので立ちっぱなしで機を織っていたという。決して裕福ではなかった山口家の家計を安次郎氏の機が支えていた。

彼の世代の人達は誰しも戦中戦後の困窮時代を経験している。彼も例外ではなく商品統制に苦慮していた。材料の糸が手に入らず、丹精こめて創った織物も国が決める公価格で売らねばならなかった。いくら良い物を織ったところで、その評価は公定価格という無味簡素なレッテルで売買されてしまう。

そんな彼を救ったのは、彼の勉強熱心さと能衣装との出会いだった。金剛流宗家、金剛巖氏の言葉、

「帯は10年、20年のもんやで、流行が変わるさかいに。能装束やったら300年もつ。昭和の時代に、こんな職人がいたって名前が残るんや。」

能装束は、能の演者が身に付けるもので、染物は使われず、織物が使われる。安土桃山頃から使われた能装束は、それ自体日本の工芸美術品としての価値も持ち合わせている。とりわけ唐織は幽玄な能を演出する織物として伝わっている。

日本の伝統技術を後世に伝えたいと言う安次郎氏の思いは官吏の心を動かし、配給制の中、能装束を織る糸を特別に分けてもらった。そして、織りあがった能装束を持って上京すると、

「こんな良い物だったら、好きな値段で売っても良い。」

と、お墨付きをもらい、能装束を織り続けることができた。

しかし、終戦の混乱期に能装束など売れず、むしろ能装束の売物が格安で出回る始末だった。

「売れへんものを織ってもしゃあない。」

と、その唐織の技術をもって帯を織った。安次郎氏の織った唐織の帯は好評で良く売れる。高度成長が後押しして山口織物は「唐織の山口織物」として西陣有数の機屋になる。

そこまでは西陣に限らず戦後の復興期によくある成功物語である。しかし、私が羨むのは彼のその後の人生である。

安次郎氏は昭和39年、55歳で会社の一切を子息に渡し自らは引退する。当時、会社の定年は55歳だったので、決して世間では早過ぎる引退ではなかったかもしれない。しかし、彼は引退して後も(今日まで)機を織り続けている。

京都の西、山を一つ越えた園部町に千坪の土地を求め、そこに織工場を建て、地元の女性達と織を始める。そして、余った土地を畑にして農業を始める。

『晴耕雨読』ならぬ『晴耕雨織』とは安次郎氏の言葉である。

晴れた日には畑を耕し、雨の日は機織に没頭する。誰もが羨む引退生活である。しかし、彼の引退は引退の道楽にあらず、それまでに培ってきた唐織の技術を使って、300年先に伝える能装束を織ることだった。

園部に身を引いた後も彼の能装束の研究は続く。能楽各流派に伝わる桃山時代の装束を見て、その技術に驚嘆し、能装束、唐織に益々のめり込んで行く。

現代に伝えられる能装束が織られた桃山時代は空引機という機が使われていた。

現在使われているジャガード機は明治時代にフランスから取り入れたもので、紋紙を使って経糸を上げ下げする。紋紙を作るのに手間がかかるけれども、織手が一人で操作できる。しかし、空引機は一人が機の上に登り、必要な経糸を選んで上げて、織手が横糸を通す。ジャガードに比べると、とんでもない手間と時間を要する。その空引機で緻密な唐織を織っていたのだから、その手間は想像を絶する。

安次郎氏は空引機で織られた能装束を見て、更なる創作意欲を燃やす。 金剛巖氏の言葉を思い出し、

「昭和の職人として、300年先まで残る装束を織ってやる。」

と思ったという。

彼は、機織職人として、装束の復元の域を飛び越えて現代の能装束の創作にとりくむ。

能の黎明期である室町、桃山時代には電燈がなく、能舞台は燭台の淡い灯によって照らし出されていた。従って、織られた当時の色を再現したのでは、電燈の元では色が派手になってしまうので、オリジナルよりもやや地味に仕上げる工夫をする。

また、400年前と今とでは演者の体格が格段に違う。身長がせいぜい160センチであった当時に比べると現代は180センチ以上の演者もいる。おのずから柄も変更しなければならない。

そして、演者の身になって、できるだけ軽い装束を、と工夫する。 唐織は色糸を表に浮かせて柄を織り出している。左から通された色糸は表に出て柄を創り、裏に潜って右に通される。その為に色糸が多ければ多いほど裏に通る色糸が多くなり、同じ唐織でも、まるで座布団のようになってしまうものもある。

安次郎氏は色糸を右から左、左から右へと通すのではなく必要な部分だけ色糸を往復させる「縫い取り織」と呼ばれる手法で軽い能装束を織り上げている。

彼の織った唐織は能装束として確固たる地位を築き、外国でも高い評価を受ける。安次郎氏の視野は日本を越えて世界に向けられていた。園部の工場で機を織る合間に、ヨーロッパ、インド、パキスタン、アフガニスタン、イラン、トルコ、ソ連、南米、東南アジアなどを訪問している。いずれも織物の歴史を持つ国々である。

彼の世界的な視野が、彼の唐織を益々日本的なものにしていったのではなかろうか。

そして、世界各地で彼の作品が紹介されている。とりわけフランスのリヨンでの展覧会では好評を博した。ジャガード機を西陣に伝えた恩返しの意もあったのだろう。安次郎氏はリヨンを心の故郷のように思っていたのかもしれない。

百歳を越えて、安次郎氏は機を織り続けている。私は 安次郎氏のように『晴耕雨織』を実践することはできないが、『晴耕雨○』。○に入る言葉を探して行きたいと思う。

関連記事

「きもの博物館 27. 唐織の妙」

「きもの春秋 8. 西陣の帯」

「きもの講座 1. 帯の話 その一」

「きもの博物館 47. 袋帯」